|

|

|

|

|

勾玉

明治11年に、鏡一面、勾玉二個、管玉四個が錦浦字向山で出土。これらは東京の国立博物館に保管されている。同じ時に土器片もたくさん出土したが、残念なことにほとんど海に捨てられた。

これ以降たくさんの遺物が発見され、明治期には海獣葡萄鏡や子持勾玉が採集され、大正、昭和を通じて須恵器など、たくさんの土器があちこちで採集されてきた。

このうち子持勾玉一個が錦小学校に保管されている。

-紀勢町史より

|

|

.

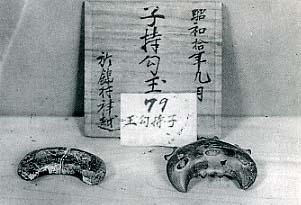

町史掲載の子持勾玉。

昭和10年9月と読める、左のものが錦小学校保管、右のものは所在不明。

|

|

|

|

百科辞典によると「勾玉」・「子持勾玉」とは

湾曲した体の一端に近く緒をとおす孔をうがった玉。湾曲した形を〈まがたま〉と名づけたのであろう。便宜上,孔のある部分を頭,他の端を尾とし,それにしたがって,湾曲した体の内側を腹,外側を背と呼ぶ。

古墳時代には,大型の勾玉形を母体として,その腹背および両側面に,小型の勾玉形がいくつも付着した形に作ったものがあって,子持勾玉と総称している

|

|

|

|

| 昔、まが玉のネックレス(?)を発見されたらしくとても日本全国においても珍しいらしい。(尾鷲市、60、女)

|

|

あなたのオススメ意見をおまちしています。

意見を書き込む方は、「オススメする」からどうぞ。

|

|